高齢化の進展と医療の高度化により、日本の医療費全体が年々増加し、2010年は約37兆円だったのが2024年には50兆円に迫ろうとしています。医療費に占める高額療養費の割合も2010年は5.7%でしたが、2022年には6.8%に達する中で、政府は高額療養費制度の自己負担限度額を引上げる議論を進めてきました。

しかし、長期療養者や低所得者にとって、この制度は経済的なセイフティーネットであることから、引上げに対して多くの反対意見が出され、令和7年8月の引上げは見送られました。そして、セイフティーネット機能を維持しつつも、所得に応じて自己負担限度額を引き上げる制度の再見直しが行われました。

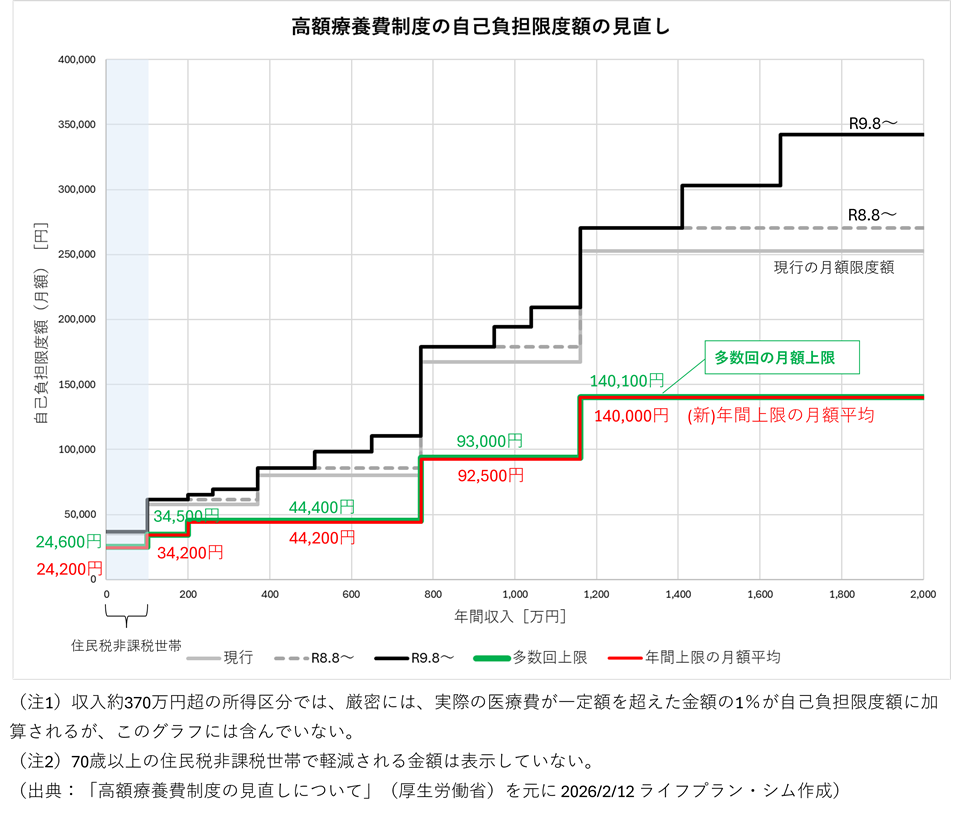

大きな見直し点は①自己負担限度額の引き上げと新たな年間上限額の導入、②所得区分の細分化、③70歳以上の外来特例の自己負担限度額の引上げの3点です。見直し点①②のイメージをグラフに示していますので、グラフを見ながら読み進めてください。

本見直しは、国会での令和8年度予算の可決を経て、正式に決定となります。

厚生労働省の粗い試算では、この見直しにより、およそ2,450億円の給付費の削減になり、このうちの公費負担分を差し引くと、保険料の軽減は1人当たりの平均で1,400円程度(公的医療保険によって600円~2,100円のばらつき)になるとのことです。

(注)70歳未満の場合、高額療養費の合算対象は、各月ごとに1人1医療機関の自己負担額(入院と外来、医科と歯科は別計算、外来での院外処方は合算)が21,000円以上のものに限られます。また、年齢にかかわらず、入院時の食事代や差額ベッド代などは合算の対象外です。

また、ここでの自己負担限度額(70歳以上の外来特例を除く)は、被用者保険の場合、被保険者とその扶養者を合算した世帯での限度額です。一方、国民健康保険や後期高齢者医療保険では、同一世帯で同じ保険に加入する方を合算した限度額で、所得もこれらの方の合算で判定されます。同一世帯でも、加入する保険が異なる方は合算できません。

※以降、単に「限度額」と記述した場合も、自己負担限度額のことを意味する。

自己負担限度額の引上げ

令和8年8月から、現行の所得区分のまま、住民税非課税区分を除き、自己負担限度額が約7%引上げられます。グラフでは、現行の所得区分と自己負担限度額(月額)をグレーの実線で、令和8年8月以降の限度額を破線で示しています。現行の所得区分は令和9年7月まで維持されます。

具体的には、住民税非課税区分を除いて以下の通りです。なお、所得区分はおおよその年収換算で示しています。

年収 ~ 370万円: 57,600円 → 61,500円

年収 370万円~ 770万円: 80,100円+1%→ 85,800円+1%

年収 770万円~1,160万円:167,400円+1%→179,100円+1%

年収1,160万円~ :252,600円+1%→270,300円+1%

なお、+1%は、実際の医療費のうち一定額を超えた金額の1%が加算されるという意味です。

住民税非課税区分での70歳以上の負担軽減の仕組み維持

現行では、住民税非課税区分の場合、70歳未満の限度額は34,500円ですが、70歳以上の限度額は24,600円に軽減されます。加えて、世帯の全員が一定所得未満などの場合は、さらに15,000円に軽減されます。

令和8年8月以降も、この仕組みは維持されますが、現行比で約4~5%引上げられ、70歳未満が36,900円に、70歳以上が25,700円に、70歳以上の一定所得未満などが15,700円にそれぞれ引上げられます。

新たな年間上限額の導入

自己負担限度額の引上げにより、現行よりも長期療養者の負担が増すことから、新たに年間上限額を設定し、過去12ヶ月以内の合計がこれを超過した場合は、それ以上の負担が不要となる仕組みが導入されます。 この年間上限額の月平均額は、多数回上限額を下回る金額に設定されています。

各所得区分での年間上限額は、グラフをご覧ください。なお、70歳以上の住民税非課税区分で、世帯全員が一定所得未満などの場合は180,000円(月額平均15,000円)に軽減されます(グラフには表示せず)。

この年間上限額の導入によって、例えば、毎月の自己負担額が限度額を下回っている(高額療養費に該当しない)ケースでは、多数回も適用されないことから、これまでは自己負担額を払い続けなければなりませんでした。しかし、年間上限額の導入により、過去12ヶ月以内の自己負担額が年間上限額を超過した時点でそれ以上の負担は不要となります。

また、同様に、これまで毎月高額療養費に該当していた方が、限度額が引上げられたことで高額療養費に該当しなくなったケースでも、多数回の適用は無くなります。しかし、年間上限額を超過した時点でそれ以上の負担が不要となり、これまでより年間の負担額が軽減されます。

一方で、高額療養費に該当する回数が1~3回などのケースで、12ヶ月間の自己負担額の合計が年間上限額を超えないケースでは、自己負担限度額が引上げられたことで、これまでより負担が増加します。

各ケースの詳細は、出典の資料をご参照ください。

所得区分の細分化

令和9年8月からは、主に中所得者層、高所得者層を対象として、所得区分を細分化することで、所得に応じて自己負担限度額が引上げられます。

現行では5つの所得区分となっていますが、住民税非課税区分を除き、残りの4つの区分をそれぞれ3つに細分化し、所得に応じた自己負担限度額が設定されます。グラフでは、細分化された所得区分とそれぞれの限度額を黒の実線で示しています。これによって、現行比の最大で約38%の引上げとなります。

新しい所得区分とその限度額の詳細は、「高額療養費制度の見直し」の表 をご参照ください。

多数回上限の維持と低所得者層への配慮

過去12ヶ月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合、4回目から限度額を引き下げる仕組みで、令和8年8月以降もこの仕組みは維持されます。

さらに、令和9年8月以降の所得区分の細分化後は、住民税課税で年収200万円未満(標準報酬月額15万円未満)については、現行の多数回上限額44,400円が34,500円に引下げられます。

なお、令和8年8月~令和9年7月の期間については、この間の年収が200万円未満であることが確認できた方には34,500円の多数回上限が適用され、令和9年8月以降に還付されます。

それ以外の所得区分については、現行の多数回上限額が維持されます。

70歳以上の外来特例の自己負担限度額の段階的引上げ

70歳以上で年収370万円未満の方は、外来受診での自己負担限度額が設けられており、外来特例と呼ばれています。現行では、住民税非課税の方は月額8,000円、年収370万円未満の所得区分の方は月額18,000円(但し、年間上限144,000円)となっています。この限度額は個人ごとの設定で、同一世帯での合算はできません。

令和8年8月以降は、それぞれ11,000円(但し、年間上限96,000円)、22,000円(年間上限216,000円)に引上げられますが、住民税非課税区分で一定所得未満の方は8,000円の限度額が維持されます。

さらに、令和9年8月以降は、住民税非課税の方は13,000円(年間上限96,000円)に引上げられますが、一定所得未満の方は8,000円の限度額が維持されます。一方、年収370万円未満の所得区分は3つに細分化されますが、年収200万円未満は22,000円が維持され、それ以上は28,000円(年間上限はどちらも216,000円)に引上げられます。

今後についてと備え

今回の見直しでは、長期療養者や低所得者に配慮した内容となっていますが、今後も医療費の増加は避けられません。現役世代の負担となる保険料は増やせないことから、高額療養費の自己負担限度額や年間上限額、外来特例の対象年齢の引上げや廃止など、継続して見直される可能性があります。

特に、今回大きく引上げられる中~高所得の方は、一時的な出費のリスクに備えた預貯金や、加入している医療保険の保障内容など、これを機会に再確認してみるとよいでしょう。

(出典:「高額療養費制度の見直しについて」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621874.pdf)、

「高額療養費制度について(参考資料)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621877.pdf)を元にライフプラン・シム作成)