一つ前の記事 に、高所得者に対する高額介護サービス費の負担限度額(月額)が改正になったことについて説明しましたが、高額介護サービス費だけでなく、高額療養費(月額)、ならびに両方を合算した限度額(年額)もあります。それぞれ、年齢や所得に応じた限度額を超過した場合に、申告により超過分の支給が受けられる制度です(時効2年)。ただし、加入する医療保険や年齢で所得区分の定義が異なっていて複雑であるため、ここで横並びにして整理しておきたいと思います。

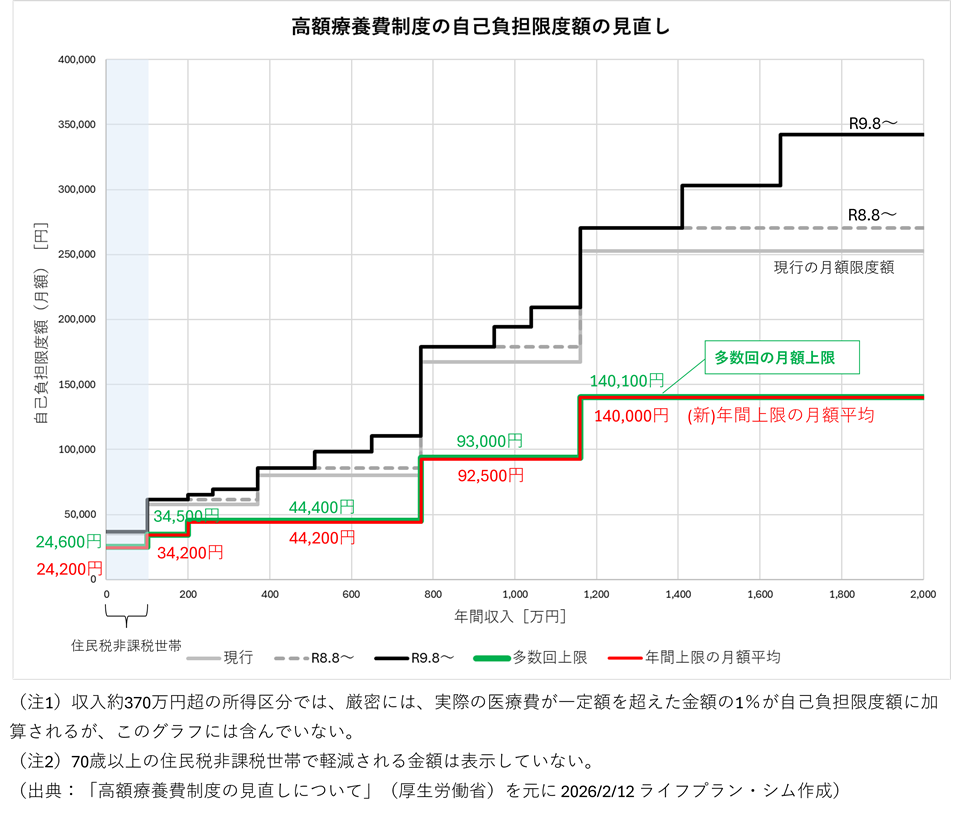

高額療養費(入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料、部屋代などは対象外)については、月額の負担額に上限が設けられており、加入している医療保険に申請すると超過分が支給されます。医療保険は被用者保険(雇用者向けの健康保険)、国民健康保険(自営業者、年金受給者など、以降「国保」と記載)、後期高齢者医療保険(全ての75歳以上の方、以降「後期高齢者」と記載)の3つに分かれており、被用者保険とそれ以外で、限度額の所得区分の判定の仕方が異なります。ただし、共通の考え方として、現役並み所得者(70歳以上で窓口負担3割など)かどうかと、低所得者(住民税非課税世帯)かどうかを判定し、それ以外を一般として区分しています。低所得者の限度額を引き下げて負担を軽くする一方で、少子高齢化による医療費対策として高所得者(現役並み所得者)の限度額を引き上げる傾向にあります。なお、療養費の合算範囲の世帯は通常の世帯とは定義が異なり、同じ医療保険に加入している方となります。また、70歳未満の方の場合、合算対象は1人1医療機関(レセプト=診療報酬の請求書)につき21,000円/月以上の自己負担の医療費に限られます。一方、所得区分においての世帯は、保険や所得区分により定義が異なりますので注意が必要です。

高額介護サービス費(食費や居住費、利用限度額を超えた全額自己負担の介護サービス費などは対象外)についても、月額の負担額に上限が設けられており、加入している市区町村の介護保険に申請すると超過分が支給されます。高額療養費に合わせて、高所得者の負担限度額が引き上げられています。

高額介護合算療養費については、高額療養費と高額介護サービス費の負担額の年間合計額に限度額が設けられており、加入している医療保険に申請すると、医療保険、介護保険の自己負担比率に応じて両方の制度から超過分が支給されます。

それでは、所得区分、合算範囲について細かく見ていきましょう。

①被用者保険

所得区分:被保険者の標準報酬月額の等級によって判定。低所得者は被保険者および扶養者の所得で判定。

合算範囲:被保険者が扶養している範囲(扶養要件に合う方)。

②国民健康保険

所得区分:高所得者は、70歳未満の方は住民票の世帯内の国保加入者全員の所得※1の合計で判定し、70歳以上の方は同加入者の中で最も課税所得※2の多い方で判定。低所得者は同加入者全員のそれぞれの所得で判定。

合算範囲:同世帯内で国民健康保険に加入する方全員。

※1)所得:前年の総所得金額(一例として、年金収入から公的年金控除額を差し引き、配当所得などその他の所得を合計した金額)から住民税の基礎控除のみを差し引いた金額。

※2)課税所得:所得から基礎控除だけでなく、配偶者控除や社会保険料控除などの全ての控除を差し引いた、住民税が課税される所得金額。

③後期高齢者医療保険

所得区分:高所得者は住民票の世帯内の後期高齢者の中で最も課税所得の多い方で判定。低所得者は同世帯全員のそれぞれの所得で判定。

合算範囲:同世帯内で後期高齢者医療保険に加入する方全員。

④介護保険

所得区分:高所得者は住民票の世帯内で最も課税所得の多い方で判定。低所得者は同世帯全員のそれぞれの所得で判定。

合算対象:世帯内で介護サービスを受けている方全員。

⑤高額介護合算療養費制度

所得区分:それぞれ加入する医療保険の所得区分に準じる。

合算対象:住民票の世帯内で同じ医療保険に加入する方全員。

なお、高額療養費ならびに高額介護合算療養費において、現役並み所得者であっても、70歳以上の方の収入金額が単身世帯で383万円未満、2人以上の世帯で520万円未満の場合などは、申請により一般(2割負担)になります。また、70歳未満の方と70歳以上の方が混在する場合、70歳以上の方の負担限度額から支給額を求め、残った自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算して、70歳未満の方の負担限度額から支給額を求め、双方の支給額を合算します。

高額療養費については、事前に「限度額適用認定証」などを申請すれば、窓口で限度額を超過する負担額を支払う必要がなくなります。また、大企業の被用者保険(健康保険組合)では高額療養費に独自の付加給付や、自治体によっては医療費助成の制度もあり、さらに自己負担額が軽くなる場合がありますのでお確かめください。

これらの制度は複雑で分かりにくいため、高額な療養費、介護サービス費を支払った場合や支払う可能性がある場合は、ご加入の医療保険や、介護保険の場合は市区町村でお確かめください。

(出典:「高額介護合算療養費・高額医療合算介護サービス費の概要」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/000937919.pdf)および「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf)を元にライフプラン・シム作成)